Arizona

Felix, während unseres Deutschlandaufenthaltes in Phoenix untergestellt, hat uns gleich am Monatsanfang wieder. Der Taxifahrer, der uns nachts nach unserer Ankunft am Flughafen abholt, fragt vorsichtig, ob wir vertraut wären mit der Gegend, in die er uns fahren soll. Es wäre das übelste Viertel in der ganzen Stadt, wenn nicht in ganz Arizona. Ihm ist sichtlich nicht ganz wohl bei der Sache, zwei deutsche Touristen in der Nacht vor dem verschlossenen Tor einer LKW-Vermietung abzusetzen. Doch wir versichern ihm, dass alles in Ordnung sei, und schlüpfen dank auswendig gelernter Zahlenschlosskombination schnell hinter den Zaun. Zum Glück hat uns keiner beobachtet, wir kommen uns schon ein bisschen wie Einbrecher vor und einen von aufmerksamen Nachbarn veranlassten Polizeieinsatz wollen wir nun wirklich vermeiden.

Felix hat die Tage im übelsten Viertel von ganz Arizona gut und unversehrt überstanden, jedenfalls kommt uns nichts bezüglich eventueller Eskapaden zu Ohren. Wir fallen hundemüde ins Bett, die lange Flugreise zum einen und der Wechsel von Schneeregen in Deutschland zu 30 schwülen Graden Nachttemperatur in Phoenix hauen uns um.

Die nächsten zwei Tage gehören der Akklimatisierung. Dafür suchen wir uns das etwas gehobene Scottsdale aus, wo gut betuchte Rentner und sonstige Sonnenanbeter hinter hohen Hecken und Mauern in ansehnlichen Wohnanlagen logieren. So sehen wir meist nur die stattlichen Zufahrten mit Springbrunnen und Palmenallee, die schicken Häuser dahinter bleiben den neugierigen Blicken verborgen. Aber Scottsdale hat auch einen netten Kernbereich, der eine Mischung aus historischem Viertel und modernem Verwaltungsdistrikt in schöner Parklandschaft darstellt. Damit haben wir dann aber auch genug von der riesigen Boomtown namens Phoenix, die sich wie ein Hefekloß immer weiter in die trockene Wüstenlandschaft ausdehnt.

Es zieht uns wieder hinaus in die Natur und an dieser Stelle sind wir für den Tipp von Günter und Bettina sehr dankbar. Ohne den wären wir nicht den Umweg über den Apache Trail gefahren, der uns die nächsten drei Tage sehr begeistert. Der Weg aus Phoenix führt uns zu den sehenswerten schroffen Superstition Mountains, in deren Nähe wir zufällig das alte Goldgräbernest Goldfield entdecken. Auch wenn es keine echte alte Ghost Town ist, sondern aus verschiedenen historischen Gebäuden des Umlandes zusammengetragen wurde, gefällt uns dieses Fleckchen weitaus besser als die berühmte „Wildweststadt“ Tombstone.

Kurz hinter Goldfield beginnt der Apache Trail, der sich zunächst kurvenreich hinauf in die Berge windet und uns, je höher wir steigen, tolle Fernblicke über die Gipfel und in die Täler beschert. Irgendwann muss es auch mal wieder bergab gehen und das tut es dann auch bald. Und zwar auf schmaler, steiler Sand- und Geröllpiste den Fish Creek Hill hinunter, dass ich nicht weiß, ob ich davon begeistert oder entgeistert sein soll. Einmal mehr bin ich froh, nicht hinter dem Steuer zu sitzen.

Weiter geht die Strecke durch abwechslungsreiche Berglandschaft, in die drei große Stauseen eingebettet liegen, bis wir auf dem letzten Teilstück in spektakulärer Kurvenfahrt auf schmaler, unbefestigter Piste dem Lauf des Salt River folgen. Mit dem Theodore Roosevelt Staudamm ist das Ende des Apache Trail erreicht und wir sind am Roosevelt See angekommen, in dessen Nähe es das Tonto National Monument zu sehen gibt.

Dabei handelt es sich um die Reste rund 700 Jahre alter Höhlenwohnungen, in denen der Stamm der Salado (kommt vom spanischen Wort für Salz, wegen des Salt Rivers) hoch oben in den Bergen unter natürlichen Felsüberhängen gewohnt hat. Einen Teil der Ruinen schauen wir uns gemeinsam an, für die versteckter im Tal liegenden weiteren Behausungen muss man an einer vom Ranger geführten Wanderung teilnehmen. Unser Versuch, für den nächsten Tag Plätze zu reservieren, scheitert kläglich. Wie wir erfahren, sind die Führungen Monate im Voraus ausgebucht.

Nichtsdestotrotz stehen wir am nächsten Morgen noch mal in der Besucherinformation und siehe da, es gibt Stornierungen und so gehöre ich zu den wenigen Glücklichen, die einen der freigewordenen Plätze ergattern, während Stephan lieber einen gemütlichen und wanderfreien Vormittag verbringt.

Die Tour führt weit ins Tal und steil den Berg hinauf, bis die kleine Wandergruppe knapp unter der Bergkuppe eine ausgedehnte Höhle erreicht, in der gut erhaltene Mauerreste der uralten Behausungen zu besichtigen sind. Dabei weiß ich gar nicht, was mich mehr beeindruckt. Das alte Gemäuer oder die wunderbare Aussicht von dort oben auf den Roosevelt Lake und die umliegenden Berge.

Nun geht es aber zügig weiter Richtung Tucson, mit einer Zwischenübernachtung in Florence, einer kleinen Stadt, die uns etwas merkwürdig vorkommt. Rundherum große Anlagen mit hohen Zäunen und viel Stacheldraht, das sieht uns irgendwie nach Gefängnissen aus. Und damit liegen wir richtig, Florence bringt es auf ganze 6 Strafvollzugseinrichtungen, wie wir später erfahren. Aber die eine Nacht fühlen wir uns, ungeachtet der schweren Jungs in unserer Nachbarschaft, auf dem Parkplatz zwischen Polizei und Gerichtsgebäude sehr sicher.

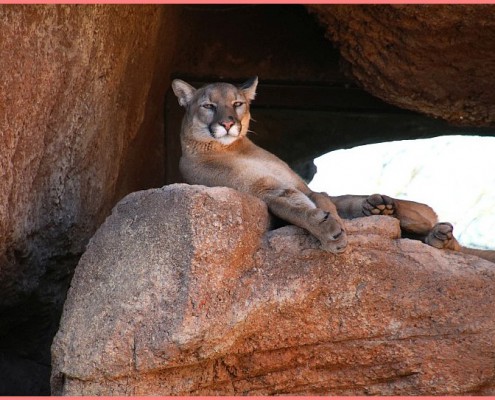

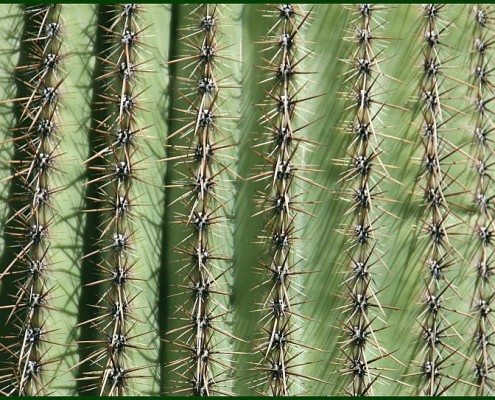

In Tucson verbringen wir ein paar Tage, denn unser erster Aufenthalt im Februar war nur ganz kurz. Diesmal wollen wir etwas von der Stadt sehen und auch das wirklich empfehlenswerte Arizona Sonora Desert Museum reizt uns. Hier bekommen wir gefahrlos alle Tiere zu Gesicht, denen wir bisher in natura leider oder auch zum Glück nicht begegnet sind. Ein paar Kilometer weiter erreichen wir den westlichen Teil des Saguaro National Park, in dem die riesigen Armleuchterkakteen wieder einmal die Hauptrolle spielen. Für beides, das Desert Museum und die stacheligen Gesellen, bietet die karge, trockene und schroffe Wüstenlandschaft die perfekte Kulisse.

Nächstes großes Ziel ist das Organ Pipe Cactus National Monument ganz im Süden an der mexikanischen Grenze. Schon wieder Kakteen, könnte man meinen, aber erstens sehen die gaaanz anders aus und wachsen nur in diesem begrenzten Gebiet der USA und zweitens sind wir nun gerade mal in dieser abgelegenen Ecke, in die man sich sonst kaum verirrt. Die Fahrt zum Nationalmonument ist dementsprechend äußerst eigen, über Dutzende Kilometer zuckeln wir durch absolut ödes weites Land, Indianerreservat in unwirtlicher Gegend, immer weiter nach Westen. Die Handvoll verstreuter, armseliger Ortschaften macht einen eher kläglichen Eindruck auf uns, nichts, wo man länger verweilen möchte.

Auf der Straße, die nach Süden abzweigt und uns direkt zu den Orgelpfeifen führt, fühlen wir uns plötzlich wie auf der Autobahn. Der für Wüstenverhältnisse dichte Verkehr lässt uns nervös werden. Wollen die alle in den Park? Hoffentlich bekommen wir noch einen freien Stellplatz. Unsere Sorge ist ganz unbegründet, denn nicht die Kakteen in freier Wildbahn sind das Ziel, sondern der Grenzübergang nach Mexiko, nur ein paar Meilen entfernt. Denn von dort ist es nicht mehr weit bis zum Meer.

Wie wir auf zahlreichen Warnschildern lesen, ist in dieser entlegenen Region nicht nur der reguläre Grenzverkehr sehr rege, sondern auch jede Menge illegaler. Schmuggler, Drogenkuriere, Schleuser, jegliche Sorte dunkler Gestalten nutzt es aus, dass das Gebiet abgeschieden und schwer zu kontrollieren ist.

Wir indessen genießen die Gegend, denn für uns hat sie was von wildem Westen und endloser Weite. Die bis zu 8 Meter hohen Orgelpfeifen sind unser ständiger Begleiter auf unserer Rundfahrt durch die Ajo Mountains. Schroffes Gestein, rote Felsen, Täler voll grünem Gestrüpp runden das Bild ab und machen die Pistenstrecke zu einem Erlebnis. Nur für längere Wanderungen, zu denen es im Park zahlreiche Möglichkeiten gibt, fehlt uns die Energie, die Wüstenhitze arbeitet dagegen.

Weiter zieht es uns nach Westen: Yuma, Hochburg der Snowbirds – Winterflüchtlinge im Seniorenalter -, ist unser Anlaufpunkt. Genauer gesagt, das örtliche Postamt, wo wieder postlagernd ein Päckchen auf uns wartet. Nach einer knappen Stunde in der Warteschlange haben wir es auch schon in den Händen und verlassen die Stadt nach den üblichen Einkäufen rasch wieder.

Kalifornien

Gleich hinter Yuma sind wir in Kalifornien. Das erkennen wir am entsprechenden Willkommensschild am Straßenrand, aber auch an den plötzlich mitten in der Wüste auftauchenden grünen Feldern und großen Rinderranchen.

Die begleiten uns auf der schnurgeraden Autobahn, bis wir an den Imperial Sand Dunes ankommen, die sich über vierzig Meilen von Mexiko aus nach Norden schieben. Am Rande dieser Klein-Sahara führt eine schöne Schotter- und Sandpiste entlang, auf der Felix mal wieder richtig holpern darf. Den Rest des Tages verbringen wir damit, nahe Glamis auf die riesigen Sandberge zu starren oder die Strandbuggys zu beobachten, die mit Tempo die Dünen auf und ab brettern. Und am Morgen nach der Nacht in den Dünen genießen wir einen wunderbaren Sonnenaufgang.

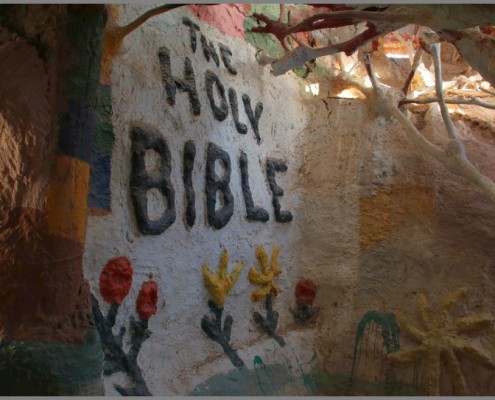

Nach so viel Beige und Braun in der Landschaft wird es am Salvation Mountain richtig kunterbunt. Mitten in der Wüste hat ein Kriegsveteran in jahrelanger Arbeit den Berg der Erlösung geschaffen, aus alten Autoreifen, jeder Menge Lehm und unzähligen Eimern Farbe. Ein bisschen verrückt aber auch irgendwie sympathisch.

So wie das Nest namens Slab City, das sich ganz in der Nähe befindet. Hier haben sich Aussteiger und alternativ Denkende eine eigene kuriose Welt mitten in der heißen, trockenen Wüstenlandschaft geschaffen. Auf den ersten Blick eine Mischung aus unorganisierter Wohnwagensiedlung und Schrottplatz, auf den zweiten Blick aber mehr als das. Das einfache Leben ohne Schnickschnack, Nachhaltigkeit in Bezug auf Ressourcen wie Wasser und Strom, ein zweites Leben für all die Gegenstände und Materialien, die die „Wegwerfgesellschaft“ längst entsorgt hat.

Diese und andere Gedanken bewegen die Dorfgemeinschaft, wie uns die Bewohner erzählen. Dabei leben hier nicht Spinner und Verrückte, sondern, wie wir erfahren, Akademiker und andere Leute, die ihren guten Jobs und schicken Appartements in L. A. oder anderswo Adieu gesagt haben, um hier im eigenen, stressfreien Rhythmus zu leben.

Ganz ausführlich werden wir durch das Kunstprojekt „East Jesus“ geführt, dass sich dank diverser Künstler immer weiter entwickelt und Lebensort einer Handvoll Bewohner ist.

Stressfrei und sehr skurril geht es inzwischen auch am Salton Sea zu, Kaliforniens größtem Binnensee und einstmals beliebtem Ferienziel der Reichen und Schönen. Irgendwann ist die Sache gekippt, weil der See gekippt ist, jetzt versalzt er zunehmend und trocknet langsam aus. Übrig bleiben zerfallende ehemalige Ferienorte und lange weiße Strände, jedoch nicht aus feinem Sand, sondern aus ausgeblichenen Fischknochen. Sollte man besser nicht mit Sandalen betreten, habe ich festgestellt, ist nämlich eine sehr piksende Angelegenheit. Wir können uns nur schwer vorstellen, dass hier mal richtig was los war in dieser, wie unser Reiseführer treffend beschreibt, postapokalyptisch wirkenden Szenerie.

Wir verlassen dieses „tote Meer“ und begeben uns in den Joshua Tree National Park. Der verdankt seinen Namen den Joshua Trees, die ihre vielen, knubbeligen Arme sehr malerisch in den Himmel recken. Ganze Täler sind von dieser besonderen Yucca-Art bewachsen. Im Kerngebiet des Nationalparks haben viele Besucher aber eher Augen für die tolle felsige Landschaft.

Ein wahres Kletterparadies für Freeclimber aber auch Normalsterbliche, wie wir es sind. Es macht großen Spaß, auf den tollen Wanderwegen zwischen den Felsmassiven hindurch zu marschieren, aber genau so, über die rauen und daher sehr griffigen Granitbrocken zu klettern. Leider erwischen wir voll den Spring Break, ganz Kalifornien scheint in den Frühlingsferien auf den Beinen zu sein und ganze Scharen fallen in den Nationalpark ein. Aber wir haben Glück und ergattern zumindest für eine Nacht einen Stellplatz mitten im Felsenwunderland.

Ansonsten verbringen wir die Nächte direkt vor den Toren des Parks im staatlichen Niemandsland, was genau so schön und zudem kostenlos ist.

In Palm Springs, unweit des Joshua Tree National Parks gelegen, landen wir plötzlich in einer grünen Oase. Der noble Ort ist gern besuchtes Ziel der Großstädter aus L. A. und San Diego und hat sich wohl das Motto „nicht kleckern, sondern klotzen“ verpasst. Schicke Villen und Wohnviertel, palmengesäumte Alleen, wohin man blickt, edle Shoppingareale, Straßencafés, Springbrunnen. So kann man es durchaus in der Wüste aushalten. Irgendwie wie Urlaub während des Reisens, so fühlt es sich für uns an. Das wird entsprechend mit einem so was von leckeren Date Shake begossen, einem Dattelshake, den es hier fast an jeder Ecke gibt, denn in diesem Winkel Kaliforniens gibt es auch Dattelpalmenplantagen an jeder Ecke.

Und ein Stückchen Heimat entdecken wir auch: Wie es der Zufall will, sichten wir ein vertrautes Reklameschild, ALDI, und sind genau zur großen Neueröffnung da. Das Interesse der Leute an ALDI ist groß, aber auch die Verwirrung: Hier muss die Kundschaft erst mal vorsichtig mit dem völlig unbekannten Pfandsystem für Einkaufswagen vertraut gemacht werden. Wir quatschen natürlich die Belegschaft an und outen uns als Besucher aus der Heimat des ALDI Süd, geben ihnen ein paar Informationen zu Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen dem „echten“ und dem „amerikanischen“ ALDI. Die Mitarbeiter sind stolz, bei der Markteinführung im Westen der USA dabei sein zu dürfen und unsere Freude ist groß, als wir uns vertraute Schokoladentafeln entdecken. Aber damit erschöpft sich auch schon fast das uns bekannte Markensortiment.

Wenig später erreichen wir wieder den Salton Sea, diesmal die andere Seite, was die Sache aber nicht besser macht. Die Realität namens Wüste hat uns wieder, das erfrischende Palm Springs ist Vergangenheit.

In Borrego Springs, einem kleinen staubigen Wüstenort in der Anza-Borrego-Desert, gibt es keine wirklich erfrischenden, aber dafür interessante Dinge zu entdecken. Unzählige rostrote Metallskulpturen bevölkern den dürren Boden, Seeungeheuer, Dinosaurier, überdimensionale Krabbelviecher aber auch „lonesome Cowboys“ mit Pferd fristen dort ihr Dasein, das sie dem Kunstprojekt Galleta Meadows zu verdanken haben.

Am Ende der Anza-Borrego-Durchquerung geht es hinauf in die Berge, die die Wüstenregion Richtung Pazifik abgrenzen. Und wir trauen unseren Augen kaum. Richtige Bäume! Wald! Wiesen! Schlagartig ist es vorbei mit kargem Gestrüpp auf staubtrockenem Boden! Und mir wird bewusst, dass ich das saftige Grün die letzten Wochen doch irgendwie vermisst habe.

In Julian, einem kleinen ehemaligen Goldgräbernest mitten im Gebirge, bleiben wir prompt einen Tag hängen, finden es toll, über die Berglandschaft und die dichten Wälder zu gucken, und noch besser, den berühmten Apple Pie, gedeckten Apfelkuchen, für den der Ort weithin bekannt ist, zu futtern.

Ab Julian geht es bergab mit uns. Zum Glück aber nur reiseroutenmäßig. Wir fahren und fahren und fahren, immer weiter hinunter aus den Bergen in die weitläufige Tiefebene, aus der Einsamkeit in das Ballungsgebiet von San Diego. Und plötzlich stehen wir mit Felix am Pazifik, schauen auf den weiten Ozean und sind stolz, einmal quer durch den Nordamerikanischen Kontinent gereist zu sein. Von Halifax im Nordosten am Atlantik bis hierher nach San Diego, ganz im Südwesten am Pazifik.

Wir haben in den vergangenen Monaten unheimlich viel Schönes und Interessantes gesehen und erlebt, auch wenn unsere Reiseroute sich auf der großen Landkarte nur wie ein dünner Strich ausmacht. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken und wir werden nie und nimmer alle tollen Winkel von Nordamerika bereisen können. Aber wir freuen uns, dass noch viele, viele Reisemonate und Meilen vor uns liegen und sind gespannt auf das, was noch kommt.